- ACCUEIL

- ASSOCIATION

- LA CARRIERE

- L'ENCLOS

- VISITES

- LOCATION & TOURNAGES

- AGENDA

- CONTACT, ACCES

- PATRIMOINE et BALADES

- HISTOIRE

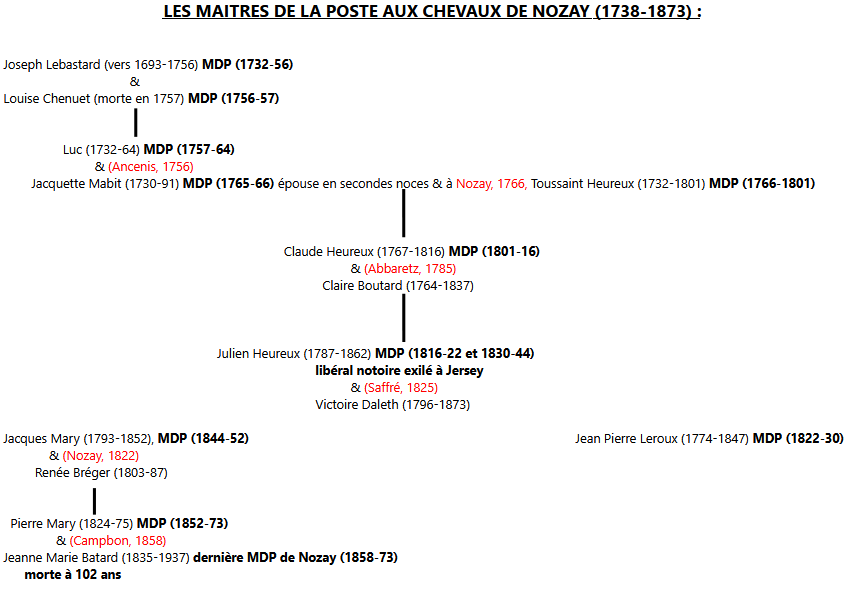

- Un Nozéen venu d’ailleurs, J. Toussaint Heureux

- Un mariage impérial

- Faits divers

- Fête à TREFFIEUX

- Les vitraux retrouvés de la chapelle perdue

- L'hôtel de la Pierre bleue

- A la recherche de l'étang perdu

- Chronologie d'événements

- Courses hippiques et hippodromes à Nozay

- Les maires de Nozay

- Alexis Letourneau, maire de Nozay 1900-1931

- Alexandre Jenvret maire de Nozay 1935-1944

- Les registres paroissiaux

- Les moulins de la Comcom

- Les 9 secteurs de l'histoire

- Les origines

- Guerre 14/18

- Biographie de Jules Rieffel (Grand Jouan)

- Léopold Hugo dit Brutus

- Grand Jouan

- Biographie de Léopold Hugo

- La vente de l'ancienne cure

- L'époque contemporaine partie 1

- L'époque contemporaine partie 2

- L'époque médiévale

- Les Temps Modernes

- Le Général de paroisse de Nozay

- Photos de classes

- COMMERCES ET ENTREPRISES

- Les commerces à Nozay fin 19è

- Les commerces à Nozay en 1913-1938

- Entreprise Mustiere Cadudal

- Le beurre, le lait et le fromage, à Nozay

- Entreprise Lumeau

- Entreprise Launay-Bouvet-Bourdaud

- Transport Provost

- Les mesures d'autrefois

- AUTRES RESSOURCES

- Newsletter

- UN DON POUR LE PATRIMOINE

- Adhèrer

Aujourd’hui, la seule trace visible, de l’existence de la famille Heureux à Nozay est le nom d’une rue de l’ancien bourg de Nozay. Cette voie ancestrale, interrompue par la rue du Prieuré, prolonge l’allée de la Fontaine Saint-Pierre et une section de la rue Saint-Saturnin, et sépare l’église de son cimetière.

Si Jean Toussaint Heureux (1732-1801) l’apprenait, il penserait très certainement que les élus du 20ème siècle lui ont fait une blague d’un très mauvais goût, lui l’ardent patriote et futur révolutionnaire nozéen. Il se trouve que la mémoire nozéenne l’a vite oublié, lui et sa famille.

Pire, le laconisme de la formule « maire pendant la Révolution », sans précision de dates, honore encore moins sa mémoire car Heureux n’a jamais été maire de Nozay, ni même président du canton de Nozay, mais conseiller municipal et pour une très courte période. C’est son fils Jean Claude Victoire (1767-1816), qui est d’abord maire entre 1792 et 1795, puis président de l’administration cantonale entre 1795 et 1798.

Afin de réparer cette amnésie collective, suite au récent accident de la circulation qui a entraîné l’enlèvement de la plaque apposée à l’angle nord-ouest du mur du cimetière (cercle rouge sur le plan), nous proposons de (re)découvrir le personnage, dans la vie qu’il mène à Nozay dans les décennies précédant la Révolution. Pour qui veut le suivre dans les années suivantes, nous invitons le lecteur à se plonger dans l’ouvrage de Jean Bouteiller1.

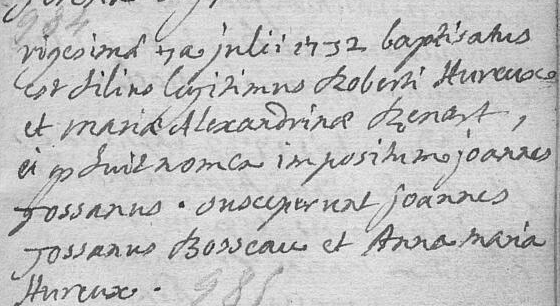

Acte de baptême de Jean Toussaint Heureux consigné le 27 juillet 1732 par le recteur de Marchienne-au-Pont. Les registres paroissiaux du Hainaut sont alors rédigés en latin. Son parrain est Jean Toussaint Bosseau

et sa marraine Anne Marie Heureux, sa sœur aînée, de 13 ans son aînée.

Les origines de la famille Heureux dans le Hainaut (1732-1757) :

Les neuf enfants de Robert Heureux et de Marie Renard, mariés le 15 janvier 1719 à Mont-sur-Marchienne, Anne Marie (1719-?), Joseph (1722-89), Catherine (1724-1803), Anne Françoise (1727-71), Jean Baptiste (1729-89), Jean Toussaint (1732-1801), Pierre Joseph (1735-?), Pierre Remi (1738-?) et Jacques (1740-46) sont tous nés dans le village voisin de Marchienne-au-Pont au sud-ouest de la ville de Charleroi. Nous sommes dans le Hainaut, alors sous domination autrichienne.

Vue de Marchienne vers 1740, depuis la rive droite de la Sambre. A gauche, le pont qui donne son nom à la ville.

Nous retrouvons Heureux le 1er octobre 1751 à Thuin, à une dizaine de kilomètres de sa paroisse de naissance, pour tenir sur les fonts baptismaux Toussaint Joseph Hainaux (1751-1828), son neveu né de l’union de sa sœur Anne Françoise et Nicolas Hainaux (vers 1725-1759). Il a alors 19 ans. Nous verrons qu’au fil du temps, des liens plus que spirituels vont amarrer solidement le filleul à son parrain. Le 5 juin 1756, nous le retrouvons à Marchienne comme témoin au mariage de son frère Jean Baptiste avec Marie Josèphe Carlier (1734-89).

Un mois plus tôt, le 1er mai 1756, une « révolution diplomatique » surprend toutes les chancelleries européennes : par le traité signé à Versailles, les couronnes française et autrichienne mettent fin à plus de trois cents ans de mésententes et s’engagent mutuellement à défendre leurs Etats et territoires en Europe2. Après plusieurs mois de tensions et d’accrochages entre troupes françaises et britanniques en Amérique du Nord, cette nouvelle éclate comme une bombe et le 17 mai le roi George II déclare la guerre à Louis XV.

Le cavalier « Heureux » : un aubain au service du roi Louis XV (1757-1766):

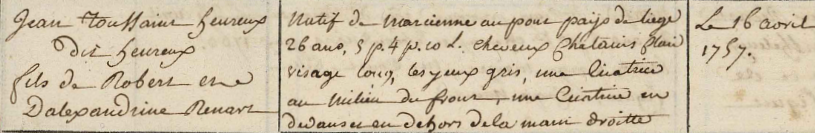

Le 16 avril 1757, âgé de 26 ans, notre jeune Hainuyer s’engage dans l’armée royale3. D’après les registres de contrôles de troupes, nous savons que Toussaint s’est enrôlé dans le régiment de cavalerie Royal Lorraine4.

« Jean Toussaint Heureux, dit Heureux. Natif de Marchienne au Pont, pays de Liège, 26 ans, 5 pieds 4 pouces 10 lignes5 (soit environ 1,75 mètres), cheveux châtains clairs, visage long, les yeux gris, une cicatrice au milieu du front, une cicatrice en dedans et en dehors de la main droite ».

Son capitaine de cavalerie est Joseph d’Alméran (1722-1804) puis, en 1761, il passe dans la compagnie de Jean Anselme d’Aubarède (1722-1794)6. Son régiment est commandé par le comte Louis Antoine des Salles (1733-1779) depuis 1749. Stationné en Normandie en 1756, il part en 1757 pour l’Allemagne rejoindre l’armée du prince de Soubise après la défaite de Rossbach face aux Prussiens le 5 novembre. Il prend ensuite part à la prise de Cassel en octobre 1758. Le 13 avril 1759, il participe à la victoire de Bergen contre les Hanovriens. En 1760, Toussaint est engagé dans les combats de Corbach et de Warbourg, et en 1761 au combat de Westhoven et à la bataille de Villingshausen des 15 et 16 juillet. Il rentre alors en France et son unité est réorganisée entre décembre 1761 et avril 1763 à Montreuil-sur-Mer en Picardie. Avec la fin de la guerre de Sept Ans, le régiment retrouve la vie de garnison : Calais en 1763, Valenciennes en 1764, Pontivy et Rennes en 1765.

Sa guerre de « Quatre ans » (1757-1761) a laissé des traces et des blessures physiques. En effet, ayant obtenu son congé et des lettres de naturalité7, nous apprenons qu’Heureux est reconnu comme invalide. Etant originaire de l’évêché de Liège, son intégration ne pose aucune difficulté, les Liégeois étant parmi les étrangers qui s’intègrent le plus aisément par la langue et la religion dans le royaume des Bourbons8. Sa haute stature et son expérience de cavalier en font un excellent candidat pour entrer dans la maréchaussée de Bretagne car c’est en effet lors de son cantonnement à Rennes qu’Heureux prend son congé pour se diriger à 66 km plus au sud sur le grand chemin de Nantes, dans la ville de Nozay .

Heureux : un ex-Liégeois qui s’intègre vite dans la petite société nozéenne (1766-70) :

C’est le 7 avril 1766 que nous trouvons pour la première fois une mention d’Heureux à Nozay. Ce jour-là, il épouse Jacquette Mabit (vers 1730-1791), veuve de Luc Lebatard (vers 1732-1764), décédé deux ans plus tôt. Ce dernier était maître de la poste aux chevaux de Nozay depuis le décès de son père 8 ans plus tôt9. Sans héritier, le frère de Luc, le sellier Joseph Lebatard (vers 1733-1767), demande la succession. La veuve, quant à elle, demande aussi à succéder à son mari, en affirmant qu’elle en a les moyens car être une « maîtresse de poste » est une pratique courante à l’époque10. Le litige se dénoue après le décès de Joseph dans l’année qui suit le mariage de Toussaint et de Jacquette Mabit. Le Liégeois obtient rapidement un brevet de poste aux chevaux de Nozay. C’est le début d’une fulgurante intégration et ascension sociales.

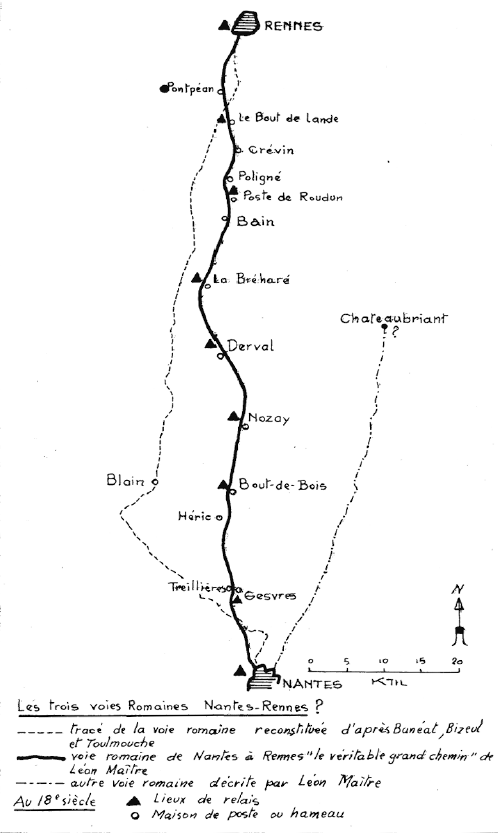

Sur les 21 lieues de la route de poste de Nantes à Rennes (105 km), on compte sept relais de poste aux chevaux : en partant de Rennes, le Bout-de-Lande, Roudun, La Bréharé, Derval, Nozay, Bout-de-Bois, Gesvres11

Le grand chemin de Nantes à Rennes est « mis en poste » en 1738, comme toutes les autres grandes routes de Bretagne12. Contrairement aux messageries et à la poste aux lettres, qui ont pour vocation de servir le public, la poste aux chevaux doit avant tout servir l’État, elle est un instrument de pouvoir. Pour se faire entendre dans les provinces et contrôler le territoire, le roi établit des routes de poste et le maître de poste devient un peu le bras séculier du pouvoir. Les relais sont établis toutes les 7 lieues (28 km), puis toutes les 4 lieues au 18ème siècle.

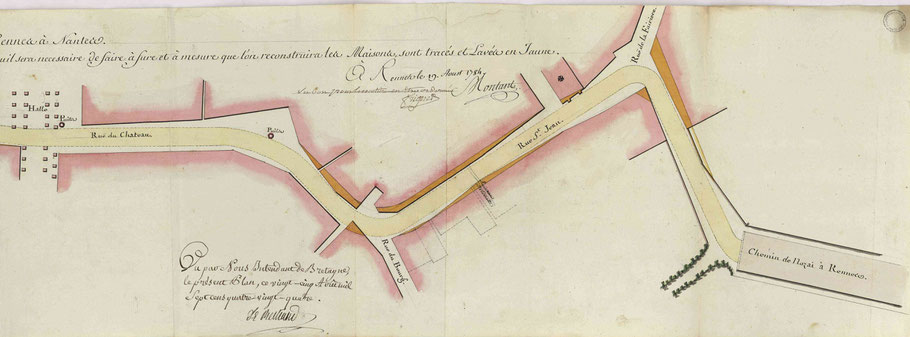

Heureux devient vite un acteur incontournable de par sa fonction. C’est d’abord le dirigeant d’une exploitation agricole car il faut se procurer les fourrages, un chef d’entreprise qui doit diriger postillons et garçons d’écurie, aller aux foires pour acheter les chevaux, un tenancier car une auberge est très souvent attenante à la poste aux chevaux. A Nozay, le relais de poste est alors situé rue St-Jean le long du chemin de Nantes à Rennes, vis-à-vis des abreuvoirs de l’entrée nord de la ville. A côté pend l’enseigne Aux Trois Rois. Voici l’auberge telle que la voit les voyageurs en 1791 : « une cuisine, un corridor, une salle, deux belles chambres, cabinet et grenier, grande écurie et grenier au-dessus, caveau et grand jardin13 ». Il possède déjà un foncier considérable à l’entrée de la traversée côté Rennes.

Sur ce plan de la

ville de Nozay daté de 1784, le relais de poste et l’auberge attenante se situent rue St-Jean,

en face de la chapelle St-Jean.

En l’espace de quatre ans, Toussaint est vite devenu un « honorable homme14 » de la paroisse de Nozay et a su nouer des liens avec les acteurs économiques notables et indispensables à son activité : les maréchaux, les aubergistes, les marchands, les notaires.

Le maître de poste devient cavalier de la maréchaussée de Nozay (1770-1785) :

Heureux demande alors une place de cavalier auprès du prévôt de la maréchaussée de Bretagne dont le siège est à Rennes15. Il peut en effet prétendre à un poste dans ce corps militaire car il répond aux critères de recrutement établis par la toute récente Instruction sur le service des brigades16 (vers 1767-1768):

- il mesure, nous l’avons vu, 1,75 mètre (5 pieds 4 pouces et 10 lignes), et la taille minimale du cavalier est de 5 pieds 4 pouces, soit 1,73 mètre.

- il a accompli un service militaire d’environ 10 ans et le minimum requis est de 8 ans. Il remplit aussi le critère de l’arme de service puisqu’il était dans les troupes montées, le Royal Lorraine cavalerie pour rappel17.

- il sait lire et écrire, qualités inhérentes à son métier de maître de poste, car il doit dresser des rapports, et est de religion catholique.

Le 6 mars 1770, Heureux reçoit son brevet de commission pour la brigade de Lesneven. Notre homme va-t-il repartir à zéro dans cette paroisse du Léon, bien éloignée de celle où il tient son relais de poste ? Les ordres sont les ordres et le voici à Rennes le 18 juin 1770 pour passer l’enquête préalable, appelée « l’information de bonnes vies, mœurs et religion catholique » devant le prévôt. Le candidat doit présenter trois témoins dont un prêtre. Heureux demande à François Le Besconte, maître de la poste aux chevaux de Rennes, un collègue et ami sans aucun doute.

Nous savons, grâce à la revue d’inspection menée en Bretagne en 1771, que le cavalier Heureux demande sa mutation : « Toussaint Heureux, cavalier depuis un an à Lesneven, est un bon sujet, il supplie le ministre de le faire passer à Nozay18 ». L’inspecteur semble avoir entendu sa requête puisque le 6 avril 1772, il est autorisé à revenir à Nozay. En général, les prévôts généraux acceptent de transférer les hommes d’une brigade à l’autre pour des raisons privées19. Le cas d’Heureux est loin d’être isolé. Pendant ces deux années d’éloignement (1770-72), son épouse Jacquette reprend les rênes de l’entreprise, comme après le décès de son premier mari, entre 1764 et 1766. Les épouses et mères Heureux ont souvent été contraintes de gérer elles-mêmes les affaires quand les hommes sont absents ou exilés. A l’occasion de sa mutation, il est évalué par ses supérieurs qui le juge : « très bon, très actif et intelligent mais un peu vif20 ». Un trait de caractère que nous retrouverons, notamment pendant la Révolution...

La brigade de Nozay fait partie des 5 premières brigades de maréchaussée de la lieutenance de Nantes créée par l’édit du 9 mars 1720 avec Nantes, Pontchâteau, Ancenis et Redon. Mais dès 1722, la brigade de Bain, dépendant de la lieutenance de Rennes, est transférée à Derval. Nozay compte alors trois cavaliers en 1771 et pour pouvoir l’intégrer, il a fallu que Heureux remplace un cavalier partant. Qui sont-ils ? Le 31 octobre 1771, le cavalier Louis François de la Chatelays (vers 1714-1772), obtient les Invalides après treize années de service dans la maréchaussée, étant « blessé à la cuisse droite par accident21 ». Quelques mois plus tard, ce dernier décède à Nozay le 22 mars 1772 à l’âge de 60 ans. Parmi les témoins, toute la brigade nozéenne : le sous-brigadier Jean Loutrel (1716-1779) et les cavaliers Alexis Le Goupil (vers 1709-1784) et Heureux22.

D’après la tournée d’inspection de 1771, nous apprenons que la brigade de Nozay est très bien « casernée », elle dispose d’une écurie avec deux chevaux et loue une maison particulière. Sa mission est d’effectuer des tournées journalières sur les grands chemins et les chemins royaux, mais aussi sur les chemins de traverse23, dans les paroisses, les foires, les marchés et les assemblées pour y veiller à la sûreté publique et au bon ordre, d’arrêter les déserteurs, les mendiants vagabonds et gens sans aveu, de sommer les soldats de rejoindre leur corps, de désarmer les gens de campagne, de transférer les prisonniers d’une brigade à l’autre. Heureux a l’expérience des patrouilles à cheval depuis son passage dans l’armée et son expérience récente de maître de poste aux chevaux lui procure une bonne maîtrise du territoire nozéen et du grand chemin de Nantes à Rennes. Les bois du Désert et de Créviac, immenses refuges pour les déserteurs sur les bords de la route royale, n’ont pas de secret pour lui.

Les cavaliers prêtent aussi main-forte à l’huissier venu de Nantes muni d’une ordonnance de prise de corps, comme celle décrétée contre Pierre Breger, un voleur domicilié au Haut-Beix à Guémené. Le 8 février 1774, l’huissier Gandriaud part de Nantes. Il arrive le 9 en début d’après-midi à Nozay et se restaure à l’Epée royale, tenue par René Flem. Il fait alors appel au sous-brigadier Loutrel et à ses deux hommes Goupil et Heureux. Ils parcourent les 8 lieues, soit 32 km, qui les séparent de Guémené dans l’après-midi et arrivent de nuit pour ne pas alerter les habitants. Au petit matin du 10 février, ils entrent dans la maison mais ne trouvent pas leur homme. Ils emmènent quand même sa femme et ses trois enfants jusqu’à la prison de Nantes où ils arrivent le 1524. Quand une telle opération de police est menée, c’est toute la brigade nozéenne qui se retrouve mobilisée pendant 6 jours…

C’est la raison pour laquelle le prévôt la maréchaussée de Rennes rédige un mémoire en 1775 pour réclamer une augmentation des effectifs des brigades25. Le texte mérite d’être cité en entier :

« Le district de la brigade de Nozay est fort étendu et exige qu’elle soit augmentée d’un cavalier ; mais il faut pour cela que le sous-brigadier soit fait brigadier : ce qui prouve l’étendue du district de cette brigade, c’est que Nozay est à 9 lieues de Nantes, 7 de Bain, 6 de Châteaubriant, 8 d’Ancenis, 8 de Savenay, 8 de Redon, où sont établies les plus prochaines brigades. D’ailleurs la route de Rennes à Nantes sur laquelle est Nozay est située, est très fréquentée et il s’y fait de fréquentes conduites de soldats déserteurs, mendiants et vagabonds de brigade en brigade et de continuelles tournées pour la rendre sûre. Il paraît donc évident que les trois hommes dont la sous-brigade de Nozay est composée, ne sont pas suffisants pour remplir un service aussi multiplié qu’étendu et qu’un cavalier de plus serait d’un grand secours ».

Un cavalier de la maréchaussée vers 1780.

Survient alors une « affaire » qui nous en dit un peu plus sur le caractère vif d’Heureux et sur son activité de maître de poste aux chevaux qu’il continue d’exercer. Le 13 novembre 1776, il est convoqué pour un double interrogatoire devant le présidial de Nantes, le tribunal de la Connétablie et Maréchaussée de France, suite à une querelle avec des marchands de Nozay ayant eu lieu le 4 juin précédent26. Cette « affaire Heureux » débute quand Heureux se rend, seul, à Derval pour le maintien du bon ordre un jour de foire. D’après les instructions, la patrouille doit se faire à deux, mais il se justifie en certifiant que l’autre cavalier était malade. Sur le chemin du retour, il passe par le pont de Trenoux sur le grand chemin et aperçoit devant l’auberge de Villeneuve toute proche, les chevaux de poste qui lui appartiennent. De retour à Nozay, il s’en prend physiquement à son postillon, qui est aussi son neveu, en lui donnant des coups de plat de sabre dans le dos et en le menaçant de la prison.

« Il te convient bien drôle de laisser mes chevaux attachés aussi longtemps à la porte d’une auberge, tu sais bien que cela ne me fait pas plaisir, tu mériterais que je te mette en prison ». Ainsi parlait Heureux à son neveu postillon.

Le motif que Heureux avance : son employé a laissé ses chevaux attachés trop longtemps à la porte de l’auberge et en est reparti au galop pour rentrer avant le soir, alors que cette allure est réservée aux courriers royaux et aux cavaliers de la maréchaussée. La scène se passant devant le relais de poste de Nozay rue St-Jean, des marchands voisins décident de s’interposer, mais ils sont malmenés à leur tour par Heureux. De son côté, il dresse un procès-verbal de rébellion. L’affaire est classée sans suite car les deux tribunaux considèrent qu’Heureux n’était pas alors dans ses fonctions. Si cette « affaire » constitue un argument de plus pour une augmentation des effectifs de la brigade, elle met également en lumière le caractère très vif, déjà noté par ses supérieurs, mais aussi la violence de l’individu. D’autre part, son déplacement à Derval est aussi motivé par son besoin de fréquenter les foires et les marchés pour y repérer et pourquoi pas s’y procurer des montures pour son relais. C’est enfin un moyen pour lui de surveiller ses postillons. Toussaint Hainaux (1751-1828), son neveu et filleul, aura retenu la leçon…

C’est pour nous l’occasion d’entrer dans la vie de famille d’Heureux. Suite à son mariage, un fils unique voit le jour le 22 décembre 1767. Il s’appelle Jean Claude Victoire Heureux (1767-1816). Heureux a alors 45 ans. Depuis quelques années, il a fait venir du pays de Liège ses deux neveux Toussaint et Martin Hainaux (vers 1750-1808), après les décès de leurs parents27. Âgés d’une vingtaine d’années, il va les employer comme postillons à son relais de poste et sont, de ce fait, exemptés de « tirer au billet » pour servir dans la milice. Fort de cette expérience, Heureux obtiendra pour son neveu la poste aux chevaux de la Croix Blanche en 178528.

La brigade de Nozay reçoit, enfin, son quatrième homme en 1778. Il s’agit de Jean Lecou né à Fay en 1735, ancien soldat au régiment royal d’infanterie de 1758 à 1770. Déjà la brigade avait été remaniée en 1776, suite à l’admission du doyen Alexis Goupil à l’Hôtel des Invalides. Son successeur est Louis Audrain (1737-1790), ancien de Limousin Infanterie entre 1758 et 1767, venu de la brigade de Bain où il est en poste entre 1770 et 1776. Il est le troisième représentant de la famille Audrain à occuper un poste de cavalier de la maréchaussée à Nozay29. A la mort du brigadier Loutrel en décembre 1779, le cavalier Heureux le remplace pendant 5 ans.

Quand Heureux quitte la brigade de Nozay en novembre 1785 pour

reprendre les rênes du relais de poste, il est âgé de 53 ans. C’est un cavalier hors-pair qui charge, escorte, patrouille, galope, traque et marche à cheval depuis plus de trente ans. En février

1791, la maréchaussée se transforme en gendarmerie nationale. Ce métier des armes lui manque comme le prouve cette pétition envoyée à la Convention nationale le 17 décembre 1792, par 37 gendarmes

de la Loire-Inférieure, dont 12 anciens de la maréchaussée, pour aller se battre aux frontières. La première signature est celle de « Heureux, le plus ancien ». Il est alors âgé de 60

ans.

Aux termes de ce bref rappel historique, ne pourrions-nous pas profiter de l’enlèvement de la plaque de la rue portant son nom et rétablir les faits. Plutôt que

« Maire pendant la Révolution », nous avons l’embarras du choix pour le définir tant l’homme est multiple :

« Jean Toussaint Heureux (1732-1801), Cavalier illustre »...

« Maître de la poste aux chevaux de la rue St-Jean »...

« Brigadier de la maréchaussée »...

« Patriote nozéen »...

ou tout simplement « Nozéen venu d’ailleurs »...

François Aubrée.

Toussaint Heureux en quelques dates :

- 1720 :

création de la sous-brigade de la maréchaussée de Nozay.

- 1732 : naissance à Marchienne-au-Pont.

- 1738 : création de la route de poste de Nantes à Rennes.

- 1751 : naissance de son neveu Toussaint Hainaux, qui le suit à Nozay vers 1770 où il devient rapidement postillon. Il devient par la suite lui-même maître de la poste aux chevaux à la

Croix Blanche, puis à la Plesse en Héric. Il est le grand-père d’André Hainaux (1832-1919), grand industriel nozéen.

- 1757-65 : enrôlement au Royal Lorraine Cavalerie qui participe à la guerre de Sept Ans dans l’armée de Soubise. Son sobriquet dans l’escadron est « Lheureux ».

- 1766 : mariage avec Jacquette Mabit, veuve du maître de la poste aux chevaux de Nozay. Il tient le relais et l’auberge attenante jusqu’à sa mort en 1801.

- 1770-72 : enrôlement dans la maréchaussée de Bretagne, comme cavalier à la brigade de Lesneven dans le Léon.

- 1772-79 : cavalier dans la brigade de Nozay.

- 1779-85 : nommé brigadier.

- 1783-85 : son fils Claude Heureux est maître de la poste aux chevaux de la Croix Blanche.

- 19 novembre 1785 : retraite après 15 ans de service, dont 4 au grade brigadier. Il reprend le relais de poste avec son fils et n’hésite pas de temps en temps à prêter main forte à ses

anciens collègues.

- 26 janvier 1787 : naissance de Julien Toussaint Victor Heureux, son petit-fils, qui marchera dans les sentiers de son aïeul : ennemi des rois et des prêtres, patriote, conspirateur,

exilé, cavalier qui combat aux côtés des libéraux espagnols…

- Février 1791 : création de la Gendarmerie nationale.

- 15 mai 1801 : décès de Toussaint Heureux, âgé de 70 ans, et non de 80 ans, comme l’indique le registre de la mairie.

- 1873 : suppression de la poste aux chevaux.

SOURCES :

1/ BOUTEILLER, Jean, Chronique de la Révolution à Nozay,

1789-1800, 176 pages, HIPPAC, Châteaubriant, 2006.

2/ DZIEMBOWSKI, Edmond, La guerre de Sept ans, page 154, éditions Perrin, 2018.

3/ Son enrôlement est certainement antérieur d’un an, mais dans un autre régiment, voir note 7.

4/ Service historique de la défense/GR 3 Yc 248, consultable en

ligne, folio 37.

5/ Pour rappel, un pied ou 12 pouces=32,5 cm, un pouce ou 12 lignes=2,7 cm et une ligne=0,225 cm.

6/ SHD/GR 5 Yc

25, consultable en ligne, folio 26.

7/ Par une ordonnance du 30 novembre 1715, les gens de guerre catholiques ayant figuré pendant dix ans sur les contrôles de

l’armée se voient accorder des lettres de naturalité. Voir Peter Sahlins, La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime

in Annales. Histoire, sciences sociales, 2000. Etant entré en avril 1757 et ayant obtenu son congé en 1766 à Rennes, il n’aurait accompli

que 9 ans de service militaire. Peut-être a-t-il effectué une période dans un autre régiment depuis 1756, ce qui coïnciderait avec le début

des hostilités. Malheureusement, il nous faut l’avouer, nous n’avons pas retrouvé sa trace avant cette date.

8/ CORVISIER, André, L’armée française de la fin du 17ème siècle au ministère de Choiseul. Le soldat, page 916, Paris,

PUF, 2 vol., 1964.

9/ Jacquette Mabit a épousé Luc Lebatard le 28 janvier 1756 à Ancenis.

Un mois après son mariage, le père de Luc, Joseph Lebatard (vers 1693-1756), décède. Il reprend donc l’activité avec sa mère Louise Chenuet (vers

1697-1757), « maitresse de poste », jusqu’à son décès le 27 août 1757.

10/JAMAUX-GOHIER, Théotiste, Les maîtresses de

poste en Haute Bretagne in Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 2000. Au 18ème siècle, le droit de

succession du brevet de maître de poste n’est pas établi pour la veuve, elle doit en faire la demande à l’administration.

11/ CHAMPAUX, Claude, La route de Rennes à Nantes in Norois, page 271,

1958.

12/ JAMAUX-GOHIER, Théotiste, La poste aux chevaux en Bretagne (1738-1873), éditions régionales de l’Ouest, Mayenne,

2001. L’installation des postes en Bretagne en 1738 est relativement tardive par rapport aux autres provinces.

13/ Affiches de Nantes et du département de la Loire-Inférieure du dimanche 3 avril 1791, page 1. Heureux publie alors

une annonce pour louer à bail cette auberge pour la Toussaint prochaine. Il préfère se concentrer sur le relais de poste qui lui prend tout son temps.

14/ Selon le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière de 1690, c’est

« un titre que l’on donne dans les contrats à ceux qui n’en ont point d’autres, et qui n’ont ni charge ni seigneurie qui leur donne une distinction particulière. C’est elle que

prennent les petits bourgeois, les marchands et les artisans ».

15/ Pour retracer la carrière d’Heureux dans la maréchaussée, nous avons utilisé le mémoire de maîtrise d’Eric Hestault

soutenu en 1992 intitulé La lieutenance de la maréchaussée de Nantes (1770-1791), sous la direction de Jean-Pierre Bois, publié au Service historique de la

Gendarmerie nationale en 2002.

16/ SHAT (Service historique de l’armée de terre), Xf 1.

17/ Même si cette obligation n’est jamais appliquée car 51,3 % des cavaliers de la lieutenance de Nantes sont issus de

l’infanterie, le prévôt ne souhaitant pas écarter des fantassins méritants. HESTAULT, Eric, La lieutenance…, p. 142.

18/ SHAT, Yb 790.

19/ EMSLEY, Clive, La maréchaussée à la fin de l’Ancien Régime. Notes sur la composition du corps in Revue d’histoire moderne et contemporaine, p. 632, 1986.

20/ SHAT, Yb 795.

21/SHAT, Invalides 54 (bas-officiers), n°7947, 31 octobre 1771. Originaire de Guémené, il habite Conquereuil et bénéficie lui aussi d’une mutation pour raisons personnelles : nommé cavalier à Carhaix le 15 mai

1758, il obtient un poste dès le 25 mars 1759 à Nozay. HESTAULT, Eric, La lieutenance…, p. 45.

22/ Jean Loutrel, natif de Pont-Audemer, est cavalier dans Asfeld Dragon entre 1734 et 1748, mis en congé à la fin de la guerre

de Succession d’Autriche, dont 11 ans en qualité de dragon et 3 en qualité de brigadier. Il entre dans la maréchaussée en 1749, est nommé sous-brigadier à Savenay en 1769, puis à Nozay

avant 1771. Alexis Goupil ou Le Goupil de Boismorand est archer (ancien nom des cavaliers jusqu’en 1760) à Nozay dès 1731, il passe 45 années à patrouiller dans le pays nozéen avant

d’être admis à l’Hôtel des Invalides en 1776.

23/D’après le Mémoire instructif sur la réparation des chemins du 13 juin 1738 rédigé par le Contrôleur général Orry,

on distingue les « grands chemins » qui relient les capitales de province entre elles, les « chemins royaux » ou routes de poste qui relient entre elles les

autres villes, les « chemins de traverse » qui vont de ville en ville sans poste ni messagerie. Voir LEPETIT, Bernard, Chemins de terre et voies d’eau. Réseaux de transport

et organisation de l’espace en France, 1740-1840, Paris, EHESS, 1984.

24/HESTAULT, Eric, La lieutenance…, p. 316.

25/Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, C 1135. HESTAULT, Eric, La lieutenance…, p. 43 et 44.

26/ Archives départementales de Loire-Atlantique, B 8732 II, 1776, affaire Heureux, HESTAULT, Eric, La lieutenance…, p.

45 et 46.

27/ L’orthographe du patronyme « Hainaux » est alors très fluctuante

et il est fréquent de lire « Esnaud », « Enau ». Leur père Nicolas décède le 7 mars 1759 à Thuin, près de Charleroi et leur mère Anne Françoise Heureux, après s’être

remariée en 1771 avec Joseph Miché, décède le 23 février 1771 à Fontaine-l’Evêque.

28/A l’origine, la poste est située au Pavillon, mais le maître de poste Pierre

Cheminant demande l’autorisation de la transférer à Bout-de-Bois en 1741. Puis en 1759, il émet une nouvelle requête pour la déplacer à l’hôtel de la Croix Blanche à Héric. Arch. dép.

d’Ille-et-Vilaine, C 1991, maîtres de poste dans la subdélégation de Blain.

29/ La famille Audren/Audrain n’est pas inconnue à Nozay. En effet, son père Etienne (vers 1689-1749) a été un des premiers

archers de Nozay entre les années 1720 et 1749. Son frère Jean Marie (1738-1786) s’est enrôlé dans le même régiment que Louis entre 1758 et 1766, puis obtient un poste de cavalier à Nozay

en 1766, jusqu’à sa mutation pour La Guerche en 1773.